1.在选择一篇论文题目,一个论文摘要之前。看似你是在写你的问题。实际上前人的文章已经代表了很多逻辑。所以实际上看权威的书就是和代表和最具共识性质的逻辑对话。

2.为什么不敢写?是觉得自己语言贫瘠,写出来的内容无法准确表达自己心中的观点。没有关系,不写才是真正的荒芜之地。

3.寸写寸得。

4.由一个文本阐发的问题可以通过阅读完该文本解决吗?是这个文本本身会给答案,还是需要其他再去看其他文本?

5.在初稿建立的时候,一条一条按脚注标注可能会打乱自己的写作思路,那么按照论文题目+内容的形式有助于减少对思路的打乱。

6.论文写作是逻辑学和修辞学的集合。应该先完成逻辑学的建构、再做修辞学的阐释。

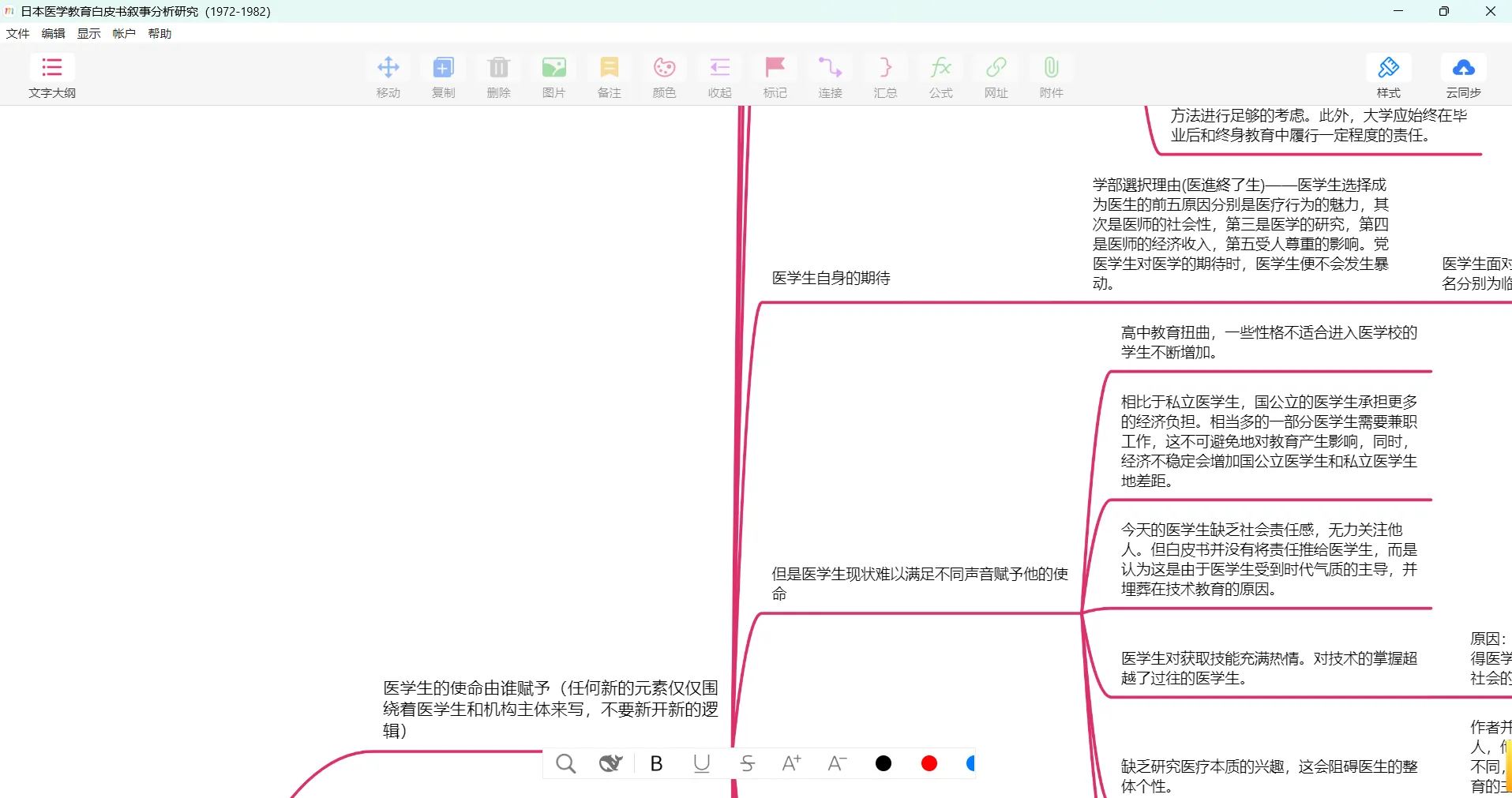

7.对于267页的日本医学文献资料,自己已经看过一遍,自己心理有了一个大致的脉络。紧接着按照自己的思路进行关键词搜索,然后确定逻辑。

8.根据主题词进行探索时,容易产生新的逻辑偏离,偏离原有的写作主体——这是研究过程中一个非常普遍且真实的挑战,特别是在处理《日本医学教育白皮书》这样信息丰富、关联广泛的文献。

这是非常正常的事情。时间充足时就多探索,时间不充足,就确定解决的核心问题,然后划定三到五个关键词。

以及在探索的时候使用思维导图+zotero是非常好的科研组合。

9.写的时候就要防止其他东西来打断,具体来说比如鼠标的复制粘贴某个句子,或者是看下公众号或者其他,这都是非常打扰思路进行的。

10.一切都可以表达,如果存在不知道表达的想法和思路,那么就是我们还没有想好如何表达。

首先

了解任何一种事情一般都是先了解它的叙事,其次才了解它的本质。

而这种本质的发现是否依赖于一种生命体验,这是需要思索的。

比如当我评价一个地方的好坏,在我到达之前,我获得的是他人对这个地方的叙事。

但由于我没有到达,所以我会主观认为这不是这个地方的真实,也就是本质。

当我到达这个地方,进行了三天的生命体验。得出来的结论是这个地方还是不错的。

请问此时我的结论是有关这个地方本质的答案,还是一种对于该地的叙事呢?

对于阐释者本人或者是叙事本人,常常会以为这个结论是本质,但是从他者的眼光来看,这只是一种新的叙事。但是对于阐释者本人来说,理解为是三天生命体验的对于该地的本质的发现。

具体到医学史而言,日本医学共同体认为医学教育白皮书就是他们的本质,但是对于我而言,这只是一种叙事,而为什么他们会认为这种叙事是医学的本质,在这个过程中是什么其他叙事影响了他们的观念是我要发现的。以及这种叙事对与这件事相关的人产生了什么影响,都是我要去回答的问题。就这么写吧!!!明天开始!!!